Rencontre avec Mamoudou Kane, photographe et journaliste

Frontière géographique entre la Mauritanie et le Sénégal, le fleuve reste malgré tout un élément identitaire des communautés qui peuplent ses rives, quelle que soit leur nationalité. Mamoudou Lamine Kane, photographe, poète et journaliste, aime raconter son pays, la Mauritanie, en suivant ce chemin d’eau, à la rencontre des communautés qui vivent de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche. Pour Living with Rivers, il a accepté de nous faire vivre ces rencontres et livrer ainsi un récit de son pays.

Source : Mamoudou Lamine Kane

Vous êtes originaire de la presqu’île de Tékane, en Mauritanie, au bord du fleuve Sénégal. Est-ce de là que provient votre amour du fleuve ?

Je viens en effet de ce village situé entre le bras du fleuve connecté à la Mauritanie, le Njawaan, et le fleuve Sénégal lui-même, à trois kilomètres. Avant la construction du pont il y a une dizaine d’années, c’était une presqu’île isolée par les eaux qu’il fallait traverser en pirogue. Pendant la saison des pluies, nous calculions tous les déplacements sur une dizaine de jours, en fonction des pluies. Enfant, je restais pendant deux ou trois mois de vacances en été. Il n’y avait pas de goudron, pas de portable : on était coupés de nos parents pendant tout ce temps. C’était comme être dans une autre dimension, où je développais mon imaginaire et un rapport à l’eau très particulier.

en particulier pendant les périodes de pluie

Source : Mamoudou Lamine Kane

Comment votre travail de photographe s’articule-t-il autour du fleuve ?

J’ai tendance à penser que le fleuve Sénégal parle de lui-même, quand on observe la vie sur ses berges, des peuples Peul, Soninké ou Wolof. Dans l’agriculture, dans les instants intimes, dans les personnes qui se promènent autour… Je me rends compte que dans toute la vallée du fleuve, les comportements ont été dictés naturellement par le sédentarisme autour de l’eau. C’est ce que j’essaye de capturer à travers mes photographies. Et ce qui m’intéresse surtout dans mes voyages, c’est de donner la parole aux personnes que je rencontre. Je suis un fan du projet Humans à New York, quand les contributeurs s’effacent derrière les histoires racontées.

de la vie au bord de cette frontière naturelle entre le Sénégal et la Mauritanie. » – MLK

J’ai aussi l’impression que les gens au bord de l’eau ont une ouverture d’esprit différente des gens de l’intérieur des terres. J’ai fait mes études en France, et j’ai toujours trouvé que les Bretons étaient très différents des autres français. En étudiant l’histoire de Victor Hugo et de son rapport à la Bretagne, j’ai compris qu’il y avait des raisons géographiques à cette littérature, ce mode de vie… J’ai eu ce sentiment-là au bord du fleuve Sénégal. Il y a aussi une ouverture d’esprit au bord du fleuve : tout le monde parle au moins trois langues, et c’est très courant de parler cinq ou six langues.

Et vous, quelles langues parlez-vous ?

Je parle couramment peul, wolof, français, anglais et j’ai de fortes notions en Hassanya, un arabe dialectal local. Entre Rosso et Kaédi, les gens parlent wolof, peul, soninké, Hassanya, français et anglais. La capitale du Trarza, Rosso, est la ville “melting pot” de Mauritanie : il y a des Wolofs, des Maures, des Haratines, des Peuls, des Soninkés… Ce sont des communautés très métissées, où la tolérance est de mise. On retrouve la même chose dans la région du Gorgol, et dans sa capitale, Kaédi. Le rapport au fleuve fait que les communautés doivent interagir, pour des raisons commerciales, culturelles… mais aussi de survie.

Parce que l’histoire du fleuve Sénégal en Mauritanie est aussi l’histoire d’événements tragiques…

En effet. Si au bord du fleuve, tous les grands villages mauritaniens ont un vis-à-vis sénégalais de l’autre côté de la berge, c’est qu’il s’agit des enclaves mauritaniennes qui se sont créées au moment des razzias berbères. Il y a plusieurs générations, les familles quittaient les villages du côté mauritanien pour se réfugier sur l’autre rive. Le fleuve a été une protection des rapts d’enfants par les berbères qui voyaient le fleuve comme un vivier pour l’esclavagisme.

Mon village, qui était une enclave entre deux cours d’eau, a bénéficié d’une double protection. Malgré ce qui se passait, nous avions une liberté totale : il n’était pas rare, à sept ou huit ans, de parcourir des kilomètres pour aller chasser les oiseaux, cueillir des tomates cerise… On a eu la chance d’avoir ce sentiment de sécurité.

Mais cette pratique d’enlèvements issue des razzias a continué jusque dans les années 1980. Des enfants disparaissaient, et pour certains qu’on retrouvait bien plus tard dans l’Est du pays.

Le fleuve Sénégal est aussi une frontière géographique entre Sénégal et Mauritanie…

La frontière entre le Sénégal et la Mauritanie a été définie à la décolonisation, lors du Congrès d’Aleg de 1958. Initialement, la frontière devait être à Aleg, à cinquante kilomètres au Nord du fleuve côté mauritanien. Mais en raison de disputes, on a pris le Sénégal comme frontière naturelle. Tout le monde reconnaissait déjà que c’était absurde ! Le fleuve Sénégal était le lieu de vie des mêmes familles des deux côtés des berges. Du jour au lendemain, des milliers de familles se sont retrouvées de nationalités différentes.

Cette séparation par le fleuve est récente. Les gens qui ont vécu cela sont encore vivants. Pas suffisamment de temps s’est écoulé pour que le fleuve soit une vraie scission nette et marquante en termes d’identité nationale et culturelle.

Le fleuve n’a-t-il pas été aussi le théâtre d’autres conflits, plus tard dans les années 1990 ?

Les “événements” de 1989 se sont effectivement déroulés en grande partie autour du fleuve Sénégal. Prenant comme prétexte des conflits entre éleveurs et agriculteurs des deux pays, le gouvernement mauritanien a déporté 60 000 peuls vers le Sénégal. Du jour au lendemain, on a décidé qu’ils n’étaient plus mauritaniens. C’était une excuse pour s’emparer des terres arables qui bordent le fleuve.

Pendant cette période sombre, de 1987 à 1991, l’État mauritanien dirigé par le colonel Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya a pratiqué une politique d’épuration dans les corps militaires, de la police et de la gendarmerie. De grands auteurs peuls ont été tués pendant cette période… Les officiers peuls ont été tués, renvoyés ; les plus chanceux ont pu fuir, certains se sont réfugiés en Europe. De cette tentative d’épuration ethnique, la plupart n’est revenue qu’en 2008 sous l’impulsion du premier président démocratiquement élu de Mauritanie, Sidi Mohamed Cheikh Ould Abdallahi.

Dans notre village, nous avons été relativement épargnés, car la génération de nos parents avait bien anticipé cela. On était presque le seul village à faire des papiers d’identité en prévision de l’expropriation de nos terres. Mon enfance, malgré les événements de 1989, a été relativement sereine. Mais ma génération est très consciente de ces enjeux de terres et de rapport aux autorités locales mauritaniennes. Je pense que c’est de là que vient mon intérêt pour la vie des populations qui vivent autour du fleuve Sénégal.

Aujourd’hui, des plaintes ont été déposées aux tribunaux par les veuves et des enfants ayant-droits – parce que ce sont surtout les hommes qui ont été massacrés. Mais elles ne mènent pas très loin, et le sujet est un facteur de déstabilisation sociale.

Un dialogue s’est néanmoins installé récemment, sous l’impulsion en partie, des bailleurs internationaux comme l’AFD et la Banque mondiale. L’exemple le plus parlant est le projet d’aménagement à Ferallah, dans la région du Brakna au sud-ouest. La Banque mondiale voulait financer des travaux d’irrigation sur des terres qui avaient été prises au village et données à des Maures à cette période. Les ayants-droits, revenus de la déportation, ont porté cela jusqu’à Washington, et le projet a été bloqué : on parlait de centaines de milliers d’euros en termes d’aménagements de terres. Ces questions foncières sont aujourd’hui en cours de règlement à l’amiable.

Aujourd’hui, de quoi vivent les populations qui habitent au bord du fleuve ?

L’essentiel vit des cultures maraîchères, en particulier depuis les grandes sécheresses de 1973. Ces cultures sont très dépendantes de la saisonnalité des pluies, et donc du changement climatique : soit il n’y a pas assez d’eau, soit il y a trop d’eau. C’est pourquoi , par exemple, entre autres, des structures d’appui comme l’AFD, travaillent beaucoup sur les réaménagements agricoles, pour créer un nivellement de terrain permettant de stocker l’eau ou au contraire de la laisser passer et éviter ainsi la destruction des cultures.

Pendant les périodes des pluies ou de soudure*, les hommes de ces communautés rejoignent les capitales régionales, pour continuer à travailler et à envoyer des rations alimentaires ou de l’argent à leurs familles restées sur place. Des villages entiers ne sont alors peuplés que de femmes pendant quatre ou cinq mois de l’année, comme je l’explique dans mon article, “Villages sans hommes : entre crise alimentaire et mimétisme social”.

Durant les périodes de pluie, le manque d’infrastructures fait que ces villages sont complètement coupés du monde. Même les ONG humanitaires qui ont des activités dans ces zones anticipent : au lieu de distribuer des rations alimentaires chaque mois, elles distribuent quatre ou cinq mois en une fois avant que la saison des pluies ne bloque les accès. Dans le Gorgol et le Guidhimakha, ces zones enclavées sont très courantes.

Les hommes partis en exode reviennent souvent pour les périodes de contre-saisons, quand les pluies sont passées et que les terres sont prêtes à être cultivées pour le maïs, le blé. L’an passé, il n’y a pas eu d’eau : les cultures maraîchères ont été catastrophiques, ce qui a provoqué une des pires périodes de soudure. Cette année, on a peur d’avoir trop d’eau, avec les pluies torrentielles anormales dans la zone du Gorgol et du Guidimakha. Ce serait une catastrophe pour les coopératives maraîchères.

L’eau rend en revanche heureux les éleveurs dans les régions des Hodhs, des régions maures frontalières avec le Mali au centre-Est du pays. C’est aussi bien accueilli pour les cultures rizicoles, surtout dans les régions du Brakna et du Trarza qui concentrent 90 % de la production mauritanienne en riz.

Selon vous, quelles seraient les solutions pour parer cet exode saisonnier ?

De nouvelles infrastructures sont nécessaires. À Gouraye, la ville mauritanienne en vis-à-vis de Bakel dans la région du Guidhimakha, les populations expatriées ont apporté les moyens financiers nécessaires pour réaliser des serres. La solution infrastructurelle, pérenne et durable, permet également de gagner en productivité face aux excès de lumière et de chaleur. On vient d’avoir en mai des pics de chaleur à 50 °C, qui ont détruit les cultures maraîchères. Mais les cultures sous serre ont été relativement épargnées.

En fait, les solutions doivent être mixtes et combiner points d’eau et serres, mais aussi formations techniques et innovations institutionnelles, pour aider à réduire l’impact du changement climatique et du manque d’eau.

Il y a eu des efforts importants faits dans l’appui aux agriculteurs et éleveurs du nord du Sénégal, pour faciliter l’entrepreneuriat. Mais du côté de la Mauritanie, c’est plus compliqué avec les tensions entre les différentes communautés.

Lors de vos reportages, vous êtes aussi allé à N’Diago, à quelques kilomètres à de Saint-Louis. Comment s’organise la vie là-bas ?

Ce sont des populations avec un mode de vie très particulier, qui vivent sur des presqu’îles entre l’Océan Atlantique et le fleuve. Géographiquement, c’est compliqué : des îles proches de N’Diago sont sénégalaises et des sites plus proches de Saint-Louis sont mauritaniens. Ces communautés sont autant pêcheuses que maraîchères. Le triptyque entre la pêche dans l’Océan, la culture et l’élevage est très spécifique à cette zone de l’embouchure entre le fleuve et l’Océan.

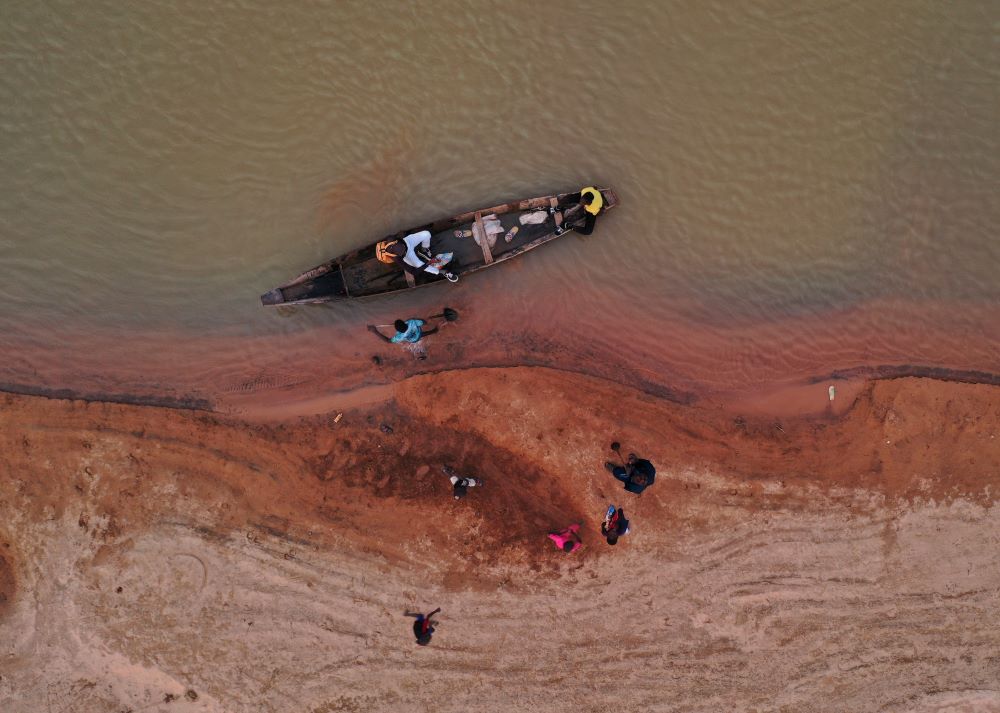

Cette région est pour moi l’endroit le plus beau et riche du fleuve. En prenant de la hauteur avec le drone, on voit clairement deux bandes de terre, comme deux traits tracés à la craie : le sable de la plage de l’Océan, et brusquement l’argile rougeâtre du fleuve. Cette démarcation marque aussi deux mondes différents, deux modes d’exploitation différents, la vie maritime et la vie fluviale.

Il n’y a pas de pratique de pêche dans le fleuve ?

Le poisson pêché dans le fleuve Sénégal est uniquement utilisé pour être ensuite fumé. On appelle cela en wolof “gueddj”. Le poisson est fumé et séché au soleil. Il est ensuite utilisé pour donner un goût particulier pour le riz au poisson.

Qu’en est-il du rapport à l’eau dans les autres régions de Mauritanie ?

Dans les zones désertiques, où les points d’eau sont des puits ou des abreuvoirs pour le bétail, la vie est différente. Pareil pour les zones exclusivement au bord de l’Atlantique, au Nord entre Nouadhibou et Nouakchott, ou pour les populations qui vivent autour des nombreuses mares de Mauritanie.

En milieu désertique, les femmes creusent pour trouver un point d’eau. Parfois, cela ne donne rien pendant des semaines. Parfois, on tombe sur une poche d’eau qui sera une réserve de quelques mois pour le village. C’est la danse après cette découverte que j’ai pu photographier et filmer. Cette joie sincère, où l’eau est une question de survie pour ceux qui n’ont pas la chance d’avoir le fleuve à côté d’eux. En milieu urbain, où l’eau est au bout du robinet, où l’on peut prendre des douches plusieurs fois par jour dans les périodes de canicule, on oublie à quel point elle est précieuse.

Mamoudou nous fait le grand plaisir de nous livrer ses reportages dans les semaines à venir, qu’il réalisera entre Rosso, en Mauritanie, et Kayes, au Mali. Pour en savoir plus sur le travail de Mamoudou Lamine Kane :

- Une exposition à l’Institut Français de Mauritanie

- Un reportage à Nouakchott sur le travail de la neuropédiatre Hala Mohamed Moussa

- Un reportage pour l’AFD sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 dans l’économie mauritanienne et la mise en place de mesures de soutien.

- Un recueil de poésie, Je suis légion, aux éditions Acoria

* Période de soudure : en agriculture vivrière, période de pénurie avant les premières récoltes de l’année, où les réserves de l’année passée manquent).

Loire Sentinelle : une expédition scientifique et culturelle au fil de l’eau